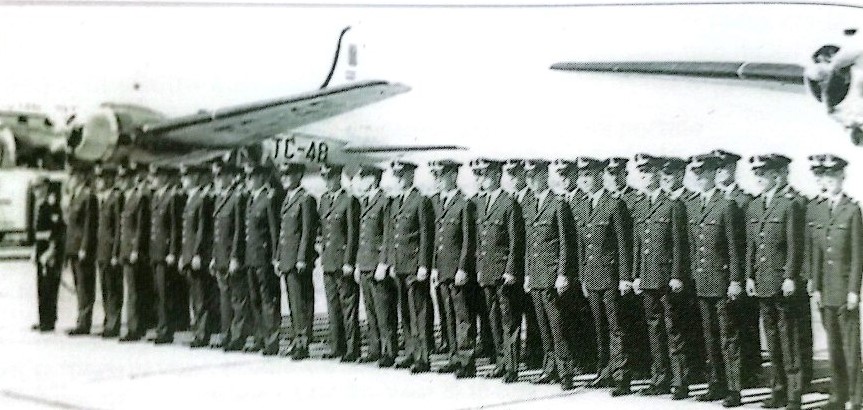

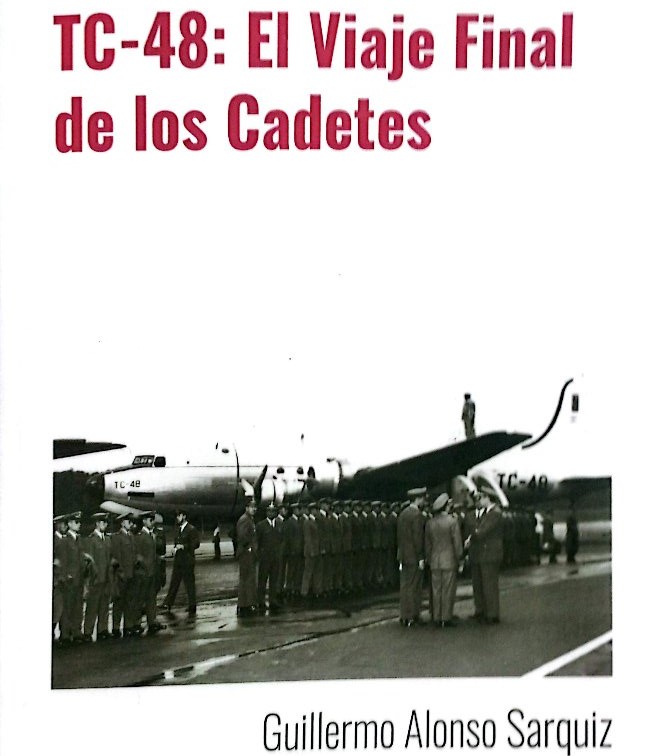

A sesenta años de la desaparición del vuelo TC 48, el caso sigue siendo una de las mayores incógnitas de la aviación argentina. El avión militar, que trasladaba a 68 personas "entre ellos jóvenes cadetes de la Escuela de Aviación", se perdió el 3 de noviembre de 1965 en su trayecto entre Panamá y El Salvador, sin dejar rastros. Ningún resto de la aeronave fue hallado y, con el paso de las décadas, las versiones oficiales, los silencios y las hipótesis se multiplicaron.

El comodoro (RE) Guillermo Alonso Sarquiz, autor de una exhaustiva investigación sobre el tema, reconstruyó documentos, testimonios y contextos para arrojar nuevas luces sobre un episodio que todavía duele y desconcierta. En diálogo con "Agenda Política", comparte los hallazgos de su investigación, reflexiona sobre las responsabilidades institucionales y explica por qué el TC 48 no debe recordarse como un simple accidente, sino como una desaparición que aún interpela a la historia nacional.

Guillermo, en primer lugar, ¿cómo nació su interés por investigar la desaparición del TC 48?

Durante mis 35 años en la Fuerza Aérea conviví con historias de accidentes, porque lamentablemente forman parte de la actividad aeronáutica. Pero este caso tenía algo distinto: no había rastros. Un avión, con 68 jóvenes cadetes y tripulantes, que simplemente desapareció del mapa. Eso, sumado al dolor de las familias, me marcó. Cuando accedí a mi retiro, decidí dedicarme de lleno a reconstruir lo que realmente había pasado.

¿Cómo inició esa búsqueda?

Primero empecé con los archivos oficiales, pero también recurrí a los archivos personales de las familias, testimonios de militares retirados y de quienes estuvieron en servicio en aquel momento. La investigación incluyó viajes a Panamá, Costa Rica, y distintas provincias de la Argentina. No fue solo un trabajo documental, sino también de campo. Necesitaba entender el terreno, las rutas, la meteorología, y también el contexto histórico.

El vuelo desapareció el 3 de noviembre de 1965. ¿Qué se sabe de esa jornada?

El avión despegó desde la zona del Canal de Panamá a las 7 de la mañana, hora local, en lo que era el viaje final de instrucción de los cadetes egresados de la Escuela de Aviación. En ese trayecto iban dos aeronaves: una de ellas, el TC 48, desapareció. Iban rumbo a El Salvador como escala intermedia, y desde allí a México y luego a Estados Unidos. Pero a los pocos minutos del despegue, el avión reportó una emergencia. Nunca llegó a destino.

¿Cuál era la misión de ese viaje?

Era una tradición. Así como los marinos hacen su viaje final en buques, los aviadores lo hacían en aviones. La idea era conocer instituciones y tecnologías de países desarrollados, especialmente Estados Unidos, que en ese momento era un modelo de referencia. Los cadetes tenían entre 18 y 22 años, una generación nacida entre 1940 y 1945. Era el décimo viaje final de instrucción que realizaba la Fuerza Aérea.

¿Qué se sabe sobre la emergencia en vuelo?

El TC 48 era un cuatrimotor. En ese vuelo, el motor número 3 se incendió. El comandante aplicó el procedimiento estándar: ganar velocidad con un brusco descenso para controlar el fuego. La última comunicación fue un reporte de emergencia. Después, silencio total. En principio se creyó que el avión se había precipitado al mar, pero con el tiempo surgieron indicios de que había continuado su vuelo durante varios minutos más, incluso que pudo haber llegado a tierra.

¿Hubo una búsqueda inmediata?

Sí, pero fue caótica. Participaron 55 aeronaves y tres buques. El problema fue la meteorología: durante la semana de búsqueda solo hubo dos días de buenas condiciones. Además, en los primeros días volaban muchos aviones, pero no había buques para verificar objetos flotando. Se encontraron salvavidas y elementos menores, pero ni una sola parte estructural del avión, ni cuerpos. Eso ya hacía sospechar que el lugar de la búsqueda no era el correcto.

¿Qué explicaciones oficiales se dieron?

El primer informe técnico, de 1966, afirmó que el avión cayó al mar. Años después, en 2000, la Fuerza Aérea aceptó parcialmente la hipótesis de los familiares, que sostenían que la aeronave podría haber caído en Costa Rica. Y en 1970, una tercera investigación secreta concluyó que el avión habría llegado a la frontera entre Panamá y Costa Rica, intentando regresar a su base de origen. Esa hipótesis es la más consistente: que, habiendo controlado parcialmente la emergencia, intentaban volver.

¿Por qué cree que no se investigó más a fondo?

Porque el contexto político jugó un papel decisivo. En noviembre del 65, Argentina vivía los meses previos al golpe de Estado que derrocó al presidente Illia. Las Fuerzas Armadas estaban en plena pugna interna por el poder. Un accidente de esa magnitud afectaba el prestigio institucional. En consecuencia, el tema se cerró rápido. La presunción de muerte se declaró a los seis meses. No hubo más rastreos. Y en Panamá, además, coincidía con las celebraciones de independencia. Los medios estaban ocupados y el tema pasó casi inadvertido durante los primeros días.

¿Usted habla de "una desaparición", no de un accidente. ¿Por qué esa diferencia?

Porque no se trata de un accidente cerrado. No hay pruebas del siniestro. No hay restos, no hay cuerpos, no hay registro satelital o radar. La desaparición sigue abierta. Por eso, la palabra "desaparición" es la correcta. Las familias nunca tuvieron un duelo posible. Es un caso de la aviación argentina que, 60 años después, sigue sin respuestas concretas.

¿Qué tipo de avión era el TC 48?

Era un Douglas DC 4, designado en la versión militar como C-54. Cuatrimotor, de pistón, muy robusto pero con una falla conocida: un defecto en el sistema de combustible que provocaba incendios en los motores. Esa falla estaba documentada por la fábrica desde después de la Segunda Guerra Mundial, y había ordenado reemplazar ciertas cañerías. En la flota argentina se hicieron esas reparaciones, pero en este avión no. Se lo siguió usando, incluso en misiones a la Antártida y el Caribe. Ese fue un error grave.

¿Y la tripulación? ¿Tenían experiencia suficiente?

Totalmente. Revisé los legajos personales: era una tripulación sobrecalificada. Tenían experiencia, conocimiento técnico y disciplina. No hay indicios de error humano. El problema fue técnico y organizacional: una aeronave que debía haber sido reparada, pero que se mantuvo operativa por decisiones institucionales.

¿Cuánto tiempo le llevó la investigación?

Cuatro años de trabajo intenso y una reedición constante, porque el caso sigue abierto. Cada testimonio nuevo obliga a revisar hipótesis. El libro no está cerrado. Y el reconocimiento que me otorgó la Legislatura de Córdoba, declarándolo de interés, también ayuda a que el tema vuelva al debate público. La memoria necesita del periodismo y de la sociedad para no apagarse.

¿Qué hallazgos lo sorprendieron más durante su investigación?

Primero, el enorme silencio documental: no había registros fotográficos ni informes detallados en algunos tramos. Segundo, los testimonios de pobladores de la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, que relataron haber visto pasar un avión bajo, con fuego en un motor, y luego escuchar una explosión tierra adentro. Y tercero, que nunca se haya hecho una búsqueda terrestre sistemática en esa región selvática, muy poco habitada y de acceso difícil. Es una zona donde todavía podría haber restos.

¿Qué papel jugaron los medios en esa época?

Los diarios reflejaron lo que decían los comunicados oficiales. Pero con el tiempo, fueron los únicos que conservaron la cronología real de los hechos. Sin ellos, la historia sería aún más confusa. En ese momento, sin tecnología satelital ni comunicación instantánea, la cobertura dependía de cables internacionales y reportes oficiales. Esa lentitud contribuyó a instalar una versión apresurada del accidente.

¿Cómo fue el vínculo con los familiares?

Fue lo más conmovedor. Nunca dejaron de buscar. Muchos padres murieron sin respuestas. Los hijos y nietos siguieron la causa con la misma fuerza. Ellos fueron quienes lograron que se reabrieran investigaciones y que el tema no quedara en el olvido. Yo solo aporté mi experiencia técnica y el compromiso de un aviador que entiende lo que significa perder a compañeros de vuelo.

¿Qué lugar cree que ocupa hoy este caso en la memoria nacional?

El TC48 es una herida abierta en la historia de la aviación y también en la historia institucional del país. Representa una generación de jóvenes formados para servir, que desaparecieron en un contexto de tensiones políticas, tecnológicas y humanas. Hablar del TC-48 es hablar de la Argentina de los años 60, del rol de las Fuerzas Armadas, y de la necesidad de asumir responsabilidades históricas.

¿Qué espera que ocurra a futuro?

Que se retome la búsqueda con medios modernos. Hoy existen tecnologías de rastreo satelital, escaneo submarino y drones que en 1965 eran impensables. Con una cooperación internacional mínima, se podría revisar la zona. Y si se llegara a encontrar el avión, sería un cierre histórico, no solo para las familias, sino también para la Fuerza Aérea y para el país.

¿Cree que la política de entonces impidió llegar a la verdad?

Sin dudas. En plena Guerra Fría, con un golpe de Estado inminente en Argentina y con Panamá bajo control de Estados Unidos, había intereses cruzados. Los accidentes aéreos militares eran interpretados como fallas institucionales, y eso se ocultaba. Hoy, en democracia, la verdad ya no debería asustar a nadie.

¿Qué reflexión le deja, como aviador y como ciudadano, seis décadas después?

Que los hechos del pasado siempre nos interpelan. El TC 48 no fue solo un avión perdido. Fue una generación de jóvenes, un error técnico, una decisión política, una búsqueda inconclusa. A 60 años, sigue siendo una lección sobre la responsabilidad y la memoria. Los aviones se construyen con metal, pero también con verdad. Y sin verdad, no hay vuelo posible.